Publicité

Achat de drogue: un jeu d’enfant

Malgré la présence de lampadaires, la rue reste sombre. Trois hommes sont assis sous un arrêt d’autobus. «Bann gardien sa. Zot kriyé kan lapolis vini», explique notre accompagnateur. Dans la ruelle en face de l’arrêt, un groupe de personnes est assis sur le seuil d’une maison. Hommes, femmes et enfants ont l’air de prendre l’air, comme cela se ferait entre voisins. Le groupe écoute de la musique urbaine, depuis un petit transistor posé sur un tabouret. Les plus petits dansent. Ils ne sont pas toujours au rythme de la musique, et cela les fait rire.

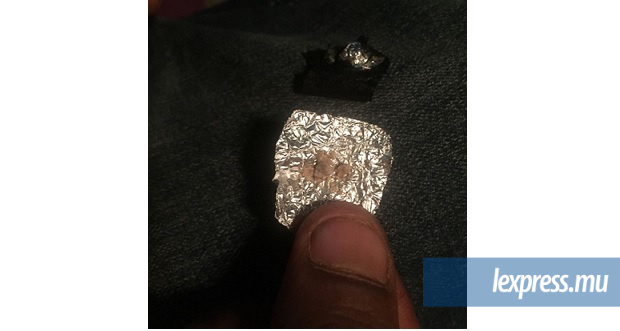

En s’approchant, un détail nous frappe. Un des hommes à une importante liasse de billets dans la main et c’est le premier indice que ce ne sont là pas que des voisins qui se racontent leurs journées. «Enn doz ek 3 démi gram», lui dit l’accompagnateur. Un des hommes remet au caissier un petit bout de plastique noir. Il le prend et y retire quatre morceaux de feuilles d’aluminium roulés en boule et les remet à l’accompagnateur. Le deal est conclu. Il aura fallu moins de cinq minutes. Une dose coûte Rs 200 et le demigramme Rs 400. Se procurer de l’héroïne à Maurice est aussi simple que cela.

La fumerie: dans l’antre du septième ciel

Une femme effondrée sur un sofa presque en lambeaux. Elle est inconsciente, mais cela ne semble pas gêner ses compagnons. Elle n’est d’ailleurs pas la seule à s’être retrouvée dans cette position durant cette journée. C’est ce que nous explique l’un des quatre hommes présents dans cette fumerie, lieu où des héroïnomanes se retrouvent pour s’injecter leur dose. L’un d’eux remplit des morceaux de papier aluminium de poudre verdâtre. Un autre fait chauffer de l’héroïne pour se piquer. Un troisième, assis par terre, parle du cyclone qui vient de passer. Le maître des lieux, perché sur une table, contribue à la conversation tout en rangeant quelques boîtes. Cette scène se déroule sous les yeux innocents d’une fillette d’à peine huit ans. Pour se shooter à l’abri des regards dans cette fumerie, loin d’être l’unique de Maurice, les toxicomanes moyennent la somme de Rs 50.

Aux premiers abords, cette maison n’est guère différente des autres. Elle se situe non loin du lieu de vente. La cour est bordée de tôle et abrite plusieurs bâtisses sombres. La fumerie est la seule qui est éclairée, par la lumière écrasante d’un néon blanc. Des gens entrent, d’autres ressortent. Ils discutent du temps, de leur journée et d’autres sujets communs. Rien ne sort de l’ordinaire. Tout se fait sans contrôle, car seuls les habitués viennent. «Ici, tout se fait sur une base de confiance. Si j’arrive avec quelqu’un, personne ne pose de questions» avait expliqué notre accompagnateur au préalable. Nous y entrons. Pas de question, pas l’once d’une méfiance. Sur une étagère, de la vaisselle en plastique, il y a aussi quelques torchons, des amis qui parlent entre eux : outre les activités de ces hommes et la femme sans connaissance, la pièce pourrait passer pour une salle à manger normale. La maison sent le renfermé. Un matelas humide adossé à un mur contribue à cette légère odeur de moisissure qui ne gêne personne. La fillette est assise avec son bol de riz, entre cette pièce et une autre chambre derrière un rideau. Elle entame une conversation avec celui qui fume. La conversation démontre qu’ils se connaissent. Elle raconte sa journée d’école.

Après avoir fumé, un homme montre aux autres le morceau de feuille d’aluminium, maculé d’une tache noire huileuse. Il explique qu’il vient de fumer de l’héroïne, mais que contrairement à avant, la marchandise actuelle «pa monté désann lor papié-la».

Notre accompagnateur commence à se préparer. Il prend une capsule noire de suie que lui tend le propriétaire, y met un peu d’eau et le contenu d’une des boules de papier aluminium. À l’aide d’un briquet, il fait chauffer la capsule qui se recouvre d’un peu plus de suie. Ensuite, presque mécaniquement, il y met un morceau de coton, tout en continuant à plaisanter sur l’état de la femme. La conversation garde sa légèreté. Notre accompagnateur demande une seringue neuve au propriétaire des lieux. Il inspecte l’emballage et l’ouvre. Il aspire la mixture d’eau et d’héroïne à partir du coton. Sur ces entrefaites, le père demande à sa fille de regagner sa chambre, mais cette dernière, absorbée par sa conversation, n’y prête aucune attention. Les transactions se poursuivent malgré sa présence.

Son attitude ne change pas, il est toujours aussi jovial

«Kisannla pou pik mwa-la ?» demande l’accompagnateur. Il a essayé de le faire lui-même, mais ne voyant pas ses veines, il confie la mission au maître de maison. Ce dernier lui fait son injection dans une veine proéminente de son avantbras et remet la seringue dans une boîte, déjà presque remplie d’aiguilles usées. Notre accompagnateur prend ensuite un tissu imbibé d’alcool, s’essuie le point d’injection et le jette par terre. Il a fini de s’injecter un demi-gramme sans que cela ne lui fasse ni chaud ni froid. Son attitude ne change pas, il est toujours aussi jovial.

Pendant ce temps, la femme est sortie de sa torpeur. Cheveux en bataille, les yeux encore à moitié fermés, elle réclame une dose. «Mem zis dé bar dan sering korek sa», dit-elle. Mais elle doit évacuer le sofa car un autre homme vient d’arriver dans la pièce. Il répète le même scénario de préparation, demande aux autres de ne pas «bar lalimier» car il doit voir où se piquer. L’aiguille entre dans sa jambe. L’opération est rapide et il repart aussitôt.

La femme demande toujours qui voudra bien lui donner un peu de drogue. Personne ne lui vient en aide. Une femme d’une soixantaine d’années, la mère du maître des lieux apprend-on par la suite, arrive, un panier à la main. Toujours avec la même insouciance, elle traverse la pièce après avoir salué tout le monde. Cette scène est habituelle pour elle. L’accompagnateur paye Rs 50 au propriétaire des lieux et nous nous en allons. Avant de franchir le seuil de la maison, il donne Rs 25 à la gamine pour «asté gato dan lékol». Elle sourit, prend le billet et retourne à son bol de riz. Le tout a duré une quinzaine de minutes.

«Kongolo»

Sur le chemin du retour, il se lance dans une explication sur tout le procédé de l’injection. «Le coton agit comme un filtre. Si la poudre contient des impuretés, elles restent dans le coton. On s’injecte qu’avec du liquide», explique-t-il. Avant cette technique, les toxicomanes étaient victimes de ce qu’ils appellent «Kongolo» dans leur jargon. L’injection de poussière dans le réseau sanguin provoque des tremblements, frissons et des sensations désagréables de chaud et de froid qui peuvent durer jusqu’à deux heures. «Kan gagn sa, bizin inzekté délo so dan lavenn lerla. Li fer lapousier-la al pli vit», poursuit-il. La drogue «monté desann» justement fait référence aux doses impures qui, après la combustion de ceux qui fument cette drogue, laissent des traces sur le papier aluminium. Quant aux seringues, les travailleurs sociaux viennent renouveler les stocks toutes les deux semaines. C’est de cette manière que lui et d’autres ont échappé au virus du VIH. Mais cette fumerie existe-t-elle depuis longtemps? Sans détour, il explique que non seulement ce lieu est connu, mais n’est pas le seul de la région. «La séki ounn trouvé-la nanyé sa. Tou zafer pasé laba.» Sur une base quasi quotidienne, des prostituées y viennent avec leurs clients. L’affaire se déroule dans la même pièce, devant les autres. Lorsqu’elle est payée, la prostituée se procure de la drogue et s’en injecte sur place. «Sa bann baz-la, zot tou parey. Inn ariv enn nivo kot lanvi ladrog-la inn ranplas per lapolis», conclut-il, avant de partir.

Jim*, consommateur d’héroïne : «J’ai peur de ce que je deviendrai si j’arrêtais»

<p>La drogue est un gouffre dans lequel Jim* s’est plongé à 16 ans. Aujourd’hui, ce trentenaire a accepté de livrer un témoignage poignant. Et garde l’espoir de se libérer… bientôt.</p>

<p>«<em>C’est la meilleure sensation que j’ai connue. Je n’arriverais pas à décrire ce que l’on ressent. Je me suis promis de ne plus jamais y toucher après ma première fois. À l’époque, j’avais 16 ans. Après quatre ans, j’ai commencé à vendre de la drogue…»</em> Confidences de Jim, âgé d’une trentaine d’années. Il raconte que c’est à ce moment-là qu’a commencé sa descente aux enfers. Voici son récit.</p>

<p>«<em>Quand vous vendez de la drogue, vous devez connaître le produit. C’est comme ça pour tous les produits que l’on veut vendre. Il faut les tester. À l’époque, je fréquentais un homme qui goûtait le produit avant que je ne l’achète. Je devais l’emmener avec moi à chaque fois que j’allais en acheter. Il fallait que je paie le transport, le déjeuner, une dose d’héroïne à Rs 200 pour qu’il goûte et une autre dose pour le soir. Rs 1 500 pour la journée. Je devais aussi payer une autre personne pour fumer parce qu’il se shootait uniquement.</em></p>

<p><em>À un moment, il n’était plus là. Comme je savais déjà comment procéder pour se piquer, j’ai commencé à le faire moi-même. Prémié fwa-la, lapoud-la ti inpé feb. L’après-midi, je suis allé chercher un produit de meilleure qualité. J’ai dû me piquer de nouveau. Le lendemain aussi…</em></p>

<p><em>En goûtant, sans le savoir, mo lékor ti pé koumans gagn yen ar sa. Mo ti pé vinn addict. Je me souviens de la première fois où j’ai été en manque. Nou apel sa fat yenn. Je ne savais pas ce que j’avais. Je suis allé à l’hôpital et j’ai dit au médecin que j’avais de la fièvre et de la diarrhée. Après m’avoir examiné, le médecin m’a dit que tout était normal. J’ai donc expliqué à un ami ce qui se passait et c’est là qu’il m’a dit que j’étais en manque. Il m’a dit d’aller prendre une dose immédiatement. Puisque j’étais un dealer, j’en avais sur moi. Je me suis fait une injection et l’effet a été immédiat. Je me suis senti léger, monn santi mwa stone. J’ai pu marcher normalement.</em></p>

<p><em>Le lendemain, j’avais besoin de ma dose pour pouvoir aller travailler. J’ai commencé avec une injection, puis deux, puis trois… Finalement, tant que j’en avais sur moi, je me faisais des injections. J’avais énormément d’argent.</em></p>

<p><em>Puis, le Subutex a fait son apparition. Il coûtait moins cher. Rs 75 la moitié du comprimé et Rs 300 le comprimé en entier. Normalement, un comprimé se consomme en huit morceaux. Je pouvais prendre une dose chaque deux jours tellement c’était puissant. Mais je ne me rendais pas compte que ma santé se détériorait. Je perdais du poids. Finalement, j’ai été arrêté. En prison, je ne prenais aucune drogue. J’avais peur des maladies. Pour pallier le manque, je me rendais chez le médecin. Je prenais les cachets de mes amis qui avaient des troubles psychiatriques pour trouver le sommeil.</em></p>

<p><em>À ma sortie de prison, j’ai cherché de l’emploi. Une personnalité politique m’a proposé de travailler chez elle. Elle m’a demandé si je voulais suivre le programme de méthadone. J’ai suivi quatre ans de traitement, très efficace. Mais le jour où j’ai essayé d’arrêter la méthadone, c’était impossible. So yenn pli for ki ladrog-sa, pli for ki brown, pli fort ki Subutex tou.</em></p>

<p><em>J’achetais jusqu’à Rs 1 000 de drogue pour compenser, parfois Rs 2 000. Cela ne suffisait pas. Je prenais jusqu’à 40 cachets par jour pour dormir, en vain.</em></p>

<p><em>Une personne m’a aidé à m’en sortir par la suite. J’ai pu tenir jusqu’à 19 jours. Je n’avais plus sommeil mais je tenais le coup. Après un mois, je pensais que ça irait mieux. Mais le manque était encore plus intense après un mois. J’ai persévéré. J’ai demandé de l’aide à mes proches. Je sentais que je leur faisais du mal. Je torturais ma mère. Pendant 4 à 5 mois, j’ai pu tenir le coup. Je prenais les comprimés de malades mentaux. Pendant 4 ans, j’ai pu arrêter complètement.</em></p>

<p><em>Un jour, celle qui me soutenait m’a quitté. C’était la rechute. C’est comme ne pas manger toute la journée. En 25 fois pire. Je n’avais plus de conscience lorsque j’étais en manque. Je ne me contrôlais plus. Je volais des gens. J’avais Rs 100 000 et j’ai tout dépensé. À présent, je me drogue mais je me contrôle. Je travaille et je touche Rs 1 200 par jour. Je veux vivre normalement. J’ai eu une partie de mon salaire il y a deux semaines et j’ai toujours de l’argent en banque. Bientôt, ma sœur, qui me considère comme son père, va se marier et je lui ai promis une somme d’argent.</em></p>

<p><em>Actuellement, je me shoote deux à trois fois par semaine. Mon corps y est habitué. Je ne suis plus en manque. Je m’occupe de mes enfants. Mon rêve, c’est de les voir grandir bien.</em></p>

<p><em>Au stade où j’en suis, je sais que je peux arrêter. Mais ce n’est qu’une fois que j’aurais décidé de le faire vraiment que j’y arriverai. Je ne veux pas le dire à la légère. C’est la peur qui m’empêche d’arrêter. La dernière fois que j’ai dit que j’allais cesser et que je n’y suis pas arrivé, la situation s’est détériorée. J’ai peur de ce que je deviendrai si j’arrêtais.</em></p>

<p><em>Je ne peux que compter sur moi-même. Je ne souhaite à personne d’essayer. Je me donne le temps de réussir. J’espère que la prochaine fois que vous me verrez, je serai un homme libre</em>.»</p>

Publicité

Les plus récents